二つの「脳が壊れた」はなし ~ リハビリのプロを精神医療に!

- jeremmiemoonchild

- 2017年7月2日

- 読了時間: 5分

脳梗塞により、脳の機能を阻害され、リハビリによりそれより回復する様子を書かれた本を2冊読みました。

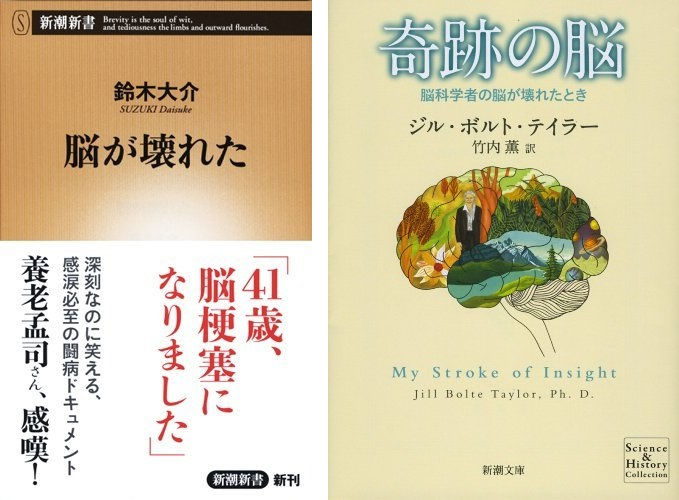

①「脳が壊れた」鈴木大介 著

②「奇跡の脳」ジル・ボルト・テイラー 著

①は、日本のジャーナリストによる最近書かれたもので、比較的軽い脳梗塞だったのですが、高次機能障害を起こしてしまい、その苦労を書かれたものです。帯にもありますように、「深刻なのに笑える」という内容です。決して笑ってはいけない内容なのは誰もが承知しているわけですが、表現が巧妙であり、つい釣られてしまいます。

②は、米国の若い女性の脳神経科学者によるもので、かなり深刻な左脳広域にわたる障害を発生してしまい、ある意味右脳だけの世界観なるものまでをも体験、記憶、表現した貴重な資料だと思います。90年代に右脳思考的なブームがあったと思いますが、その発端となった世界的に有名な本かもしれません。

お二人に共通していることは、不幸な出来事に正面から立ち向かう姿勢で、その経験を職業的に活用してしまおうとすら考える、生きること自体や人間に対する興味への貪欲さです。

精神医療に慣れた者としては、「脳外科というのは良いな~、」と思ってしまいます。

脳外科医というのが信頼できるというのもありますが、むしろリハビリのサポート体制がしっかりしていることが新鮮でした。脳外科医は手術をしてしまえば、その後のことはそれほど関与していない、というのがお二人の共通の記述だったと思います。むしろ、運動療法士などが自信をもって患者の状態を把握し、改善努力を促している姿が描かれています。どのような機能が障害を受けているのか、について患者本人よりも経験と知識により正しく推察でき、必要なリハビリ・プログラムを組み、実際に回復させてしまいます。時間はかかっても着実に良い方向に向かいます。

同様のことが、精神医療にもあってしかるべきでしょう。

私たちは、どのような機能障害を起こしているのかなど、自分でもよくわかりませんし、他者にも理解されていません。まして、どうしたらよくなるのかなど、薬を勧めることしか能のない医師以外に接することすらありません。どこをどう踏み外すと、同じ医療の中でこのような不合理な差が生まれてしまうのでしょうか?

脳の機能障害という意味では、精神障害者も極めて似た状態なのです。

私は自分の記憶力がおかしいと思いますし、注意力も思考力もおかしいと思います。毎日のように背中が痛み、腕を上げるのも困難な場合があります。字が汚いです。少し歩いただけで疲れます。脳障害のリハビリのプロから見れば、より正確な障害の状況把握ができ、対策も考えられると思いました。

脳は体の一部であり、体の方から治していける部分もたくさんあるだろうということです。また、脳の持っている可塑性により、正しい方向へ努力することで、回復できると信じています。

実は、ジル・ボルト・テイラーさんについては、読み始めて少し警戒心を覚えました。

ハーバードで脳の解剖の専門家で、精神医療にも関わっているとなれば、精神医療のいわゆる生物学的アプローチを推進する悪の根源ではないか、ということです。読み進めるにあたり、この誤解は解けました。もともと薬に対して批判的な記述があり、彼女自身も回復に際して、薬はむしろそれを阻むと感じたようです。

また、脳医学の当時の最先端で何がわかっていたのかを知り、ある意味安心しました。本質的なことは、何も分かっていないようです。私が40年前に習った、ウェルニッケ・ブローカの二つの言語野は言語を司る、というようなこと以上にはたいした進歩はないように思えました。

人間が作ったパソコンは、当然その情報処理の原理がわかっていますが、自然が作った脳の情報処理について、根本原理はたいしてわかっていないのです。

右脳については、臨死体験をした人の、霊体験などが非常に合理的に説明できていると思いました。ただし、右脳礼賛のようなものが続き、若干辟易とはしました。

とはいえ、考えてみると、右脳思考というのは、絶対評価軸なのかなあという仮説を持ちました。

つまり、私はよく、「この人感センサーで照明器具の点灯を自動化した。もう、壁スイッチを触る必要はない。」などと、家族に豪語するわけです。極めて左脳的発想です。それに対して家族はたいてい、「だからどうした?」という若干冷たい反応を示します。この、だからどうした、自動化して何が幸せなんだ?という絶対評価が、右脳の役割ではないか?ということです。

左脳は、限定されたフレームにおいて、論理の組み立てをし、答えを導き出す。右脳はそれがどうした?です。「AI技術者の人間理解はディープではない?」で書いたことに重なりますが、AIはあくまで左脳的で、右脳的な役割は果たせないのではないか、という感じです。それは、AIが永遠に人間と同じ肉体を持てないというところから端を発しています。

間違っているかもしれません。

鈴木大介氏については、後半の家事をできない妻に対する愛情表現が素晴らしく、それをもってこの本の価値が非常に高いと感じました。著者は、自分の「べき論」、「責任感」などがかえって妻の仕事を奪っていたと深く反省します。

巻末にはその奥様が、のほほんと登場し、実際には「余計に細かくなった・・・」などと暴露してしまうところがまた人間の面白さです。

両方とも読むに値する本ですが、どちらをより勧めるかと言われれば、人間的な表現で鈴木大介氏の方がお勧めとなります。

ジェレミー・ムーンチャイルド

コメント